5月、高い透明度の海が魅力

5月ならではの、海藻と海の透明度(芝崎海岸)

5月は、潮がよく引く時期で、魚影もだんだん濃くなっていく。先の頁で紹介しきれない生き物がいたのでこの頁で紹介していきたい。先の頁では、「マダコ」や多くの「クモヒトデ」を紹介した。 この頁では、どこの磯でもふつうに見れる貝やおもしろい磯の生き物の一部を紹介したい。この頁もすべて、「磯遊び&シュノーケリングガイド」で紹介している先の頁で紹介しきれない生き物がいたのでこの頁で紹介していきたい。 先の頁では、「マダコ」や多くの「クモヒトデ」を紹介した。この頁では、どこの磯でもふつうに見れる貝やおもしろい磯の生き物の一部を紹介したい。この頁もすべて、「磯遊び&シュノーケリングガイド」で紹介している「葉山 芝崎海岸」で観察した生き物達だ。

貝の裏側(腹側)を見てみよう!

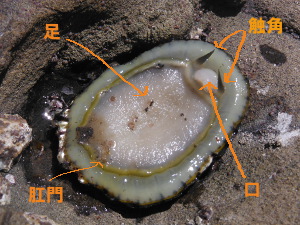

マツバガイの表と裏(腹側)本州以南の磯で、岩の上で大抵見られる「マツバガイ」。外洋に面した岩礁に付着して生息している。今回は、この「マツバガイ」の裏側を見てみた。 なんと単純。大きな吸盤のような足がほとんどを占める。この動かないような貝はこの足で、日中は平均120cm移動し、夜間は日中の約3倍も動くらしい。 貝には人間と同じ役割を持った「舌」というものがないので、足や、触角といった箇所を最大限に利用しエサや敵、臭いを察知している。 貝の裏側(腹側)を見れば、貝がどのような部分で食べ物を捕らえているのかがわかる。たまには、貝の見えている表だけではなく、裏(腹側)も観察してみよう。 観察後は、戻してあげて! |

|

|

マツバガイ |

マツバガイの裏(腹側) |

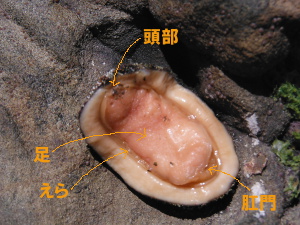

ヒザラガイの表と裏(腹側)なんとなく原始的な形をしているこの貝が、「ヒザラガイ」。潮間帯の岩の表面にあるくぼみや、岩のすき間で普通に見られ、誰もが一度は見たことがある貝。 特徴ある楕円形の 背面に8枚の殻が並んでいて、殻のまわりの部分は先の丸い短い棘で被われている。。8枚の貝殻をもつことで二枚貝類や巻貝類とは別の多板類というグループに分類されている。 裏を見てみると、これまた単純な構造。目や触角がなく大きくてやわらかい吸盤のような足がほとんどを占め、その周りにえらがたくさん並んでいる。口の中には、金属質の硬い歯舌がある。 ヒザラガイもまた、動きだしてももとの場所に戻る習性がある。岩からヒザラガイをはがしてみると、ダンゴムシのように丸くなり、身を守る形になる。この習性は、ヒザラガイのなかまに共通らしい。 |

|

|

ヒザラガイの表(背面) |

ヒザラガイの裏(腹側) |