健康証明書とは?

海外旅行では、国や地域によっては「健康証明書(Medical Certificate)」の提示が求められる場合があります。 これは、感染症の拡大防止や特定の持病の有無などを確認するために必要とされる書類であり、特に子どもと一緒に渡航する場合、安全面からも準備しておくと安心です。

健康証明書が求められる主なケース

-

アフリカや南米など一部地域では、黄熱病の予防接種証明書(イエローカード)が入国条件となっている場合があります。

-

一部の国では、特定の感染症(例:COVID-19、ポリオ、麻疹など)の流行地からの渡航者に対して、陰性証明やワクチン接種証明を求めることがあります。

-

持病(喘息、糖尿病、アレルギーなど)を持つお子さまの場合、現地医療機関での診療をスムーズに受けるために、かかりつけ医の英文診断書や服薬証明があると便利です。

健康証明書の取得方法とポイント

-

渡航予定国に応じて、どのような証明書が必要かを医師と相談し必要書類を発行してもらう。 難しい医療機関もあるかと思いますが、英文での発行が求められる場合は、どのようにすれな発行できるかなどの相談をする。

-

・対象者の氏名、生年月日

・健康状態の概要

・現在の治療・服薬状況(常用薬の名称、用量、服用タイミング)

・渡航に支障がない旨の記述

・医療機関の情報と医師の署名・押印

※入国審査や医療機関での対応がスムーズになるよう、健康証明に「本証明書は○歳の子どもが同行する旅行のために作成されたものである」といった一文を添えてもらうとよいでしょう。

デジタル証明書の活用(任意)

近年は、スマートフォンアプリやオンラインシステムを活用した健康証明のデジタル化が進んでいます。日本の「接種証明書アプリ」や、渡航先で推奨される健康アプリを事前に確認・インストールしておくと便利です。

健康証明書の携帯方法と保管の工夫

証明書は紙の原本とあわせてコピーやPDF化したデータを用意しておく。英文表記の保険証や予防接種履歴も一緒にまとめておくと安心です。 スマートフォン、クラウドストレージ、USBメモリなどに事前にバックアップしておくと安心が高まります。

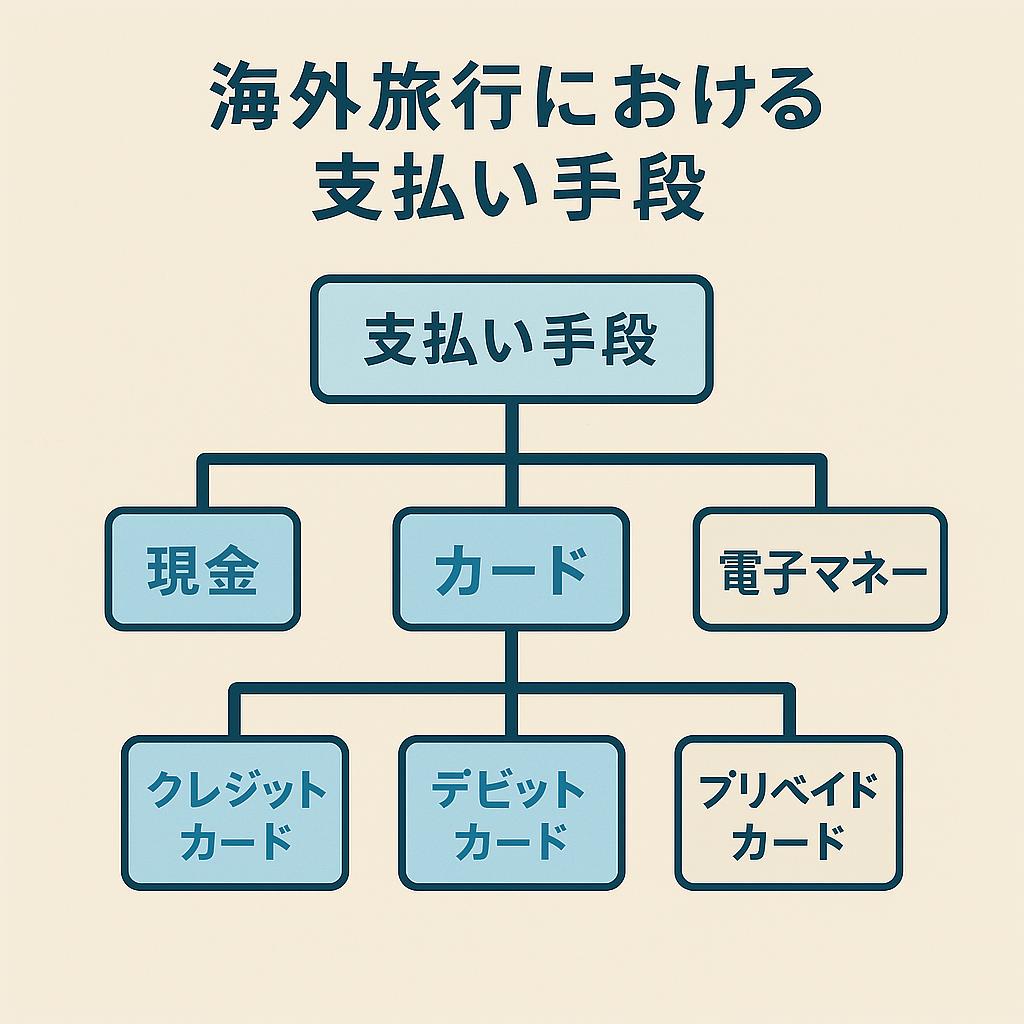

4-5)銀行・クレジットカードの準備

海外旅行における現地での支払い手段としては、「現金」「クレジットカード」「デビットカード」「プリペイドカード」、そして近年日本国内でも急速に普及している「電子マネー」などが考えられます。 かつては旅行者用の「トラベラーズチェック」や「国際キャッシュカード」がよく使われていましたが、これらのサービスはすでに終了、または利用範囲が大幅に制限されており、実用的ではありません。 電子マネーについても、現地在住者向けのサービスが中心で、短期旅行者には適さないケースが多く見られます。 そのため、子ども連れの短期滞在を前提とした海外旅行では、現地での支払い手段として「現金」、「クレジットカード」、「デビットカード」の3つが基本となります。 日本はクレジットカードが主流ですが、海外ではデビットカードが主流な国も多くあります。 特にカード類については、紛失や盗難といった予期せぬトラブルに備えて、最低でも2枚のカードを持参することをおすすめします。 1枚をメイン、もう1枚を予備として持っておくことで、万が一の際にも対応しやすくなります。 子どもとの海外旅行では、安全かつ柔軟な決済手段を事前に整えておくことが、安心して旅を楽しむための大切な準備の一つとなります。 もしこれらのカードをお持ちでない場合は、出発前に各カード会社へ申請し、準備を整えておくことが重要です。 クレジットカード会社としては、「VISA」・「MasterCard」・「JCB」・「American Express (AMEX)」が主要なカード会社でクレジット会社はこれらの会社と契約しているカードならばどのカードで大丈夫です。 但し、作成したクレジットカード会社ごとに条件やt利用金額の制限などが相違します。

海外旅行においても、現金は今なお必要な決済手段のひとつで一定額は必ず持っておくべきです。 特に小規模店舗やローカルマーケット、バスや地下鉄などの公共交通機関、チップ文化がある国での支払いには現金が求められることが多くあります。 ただし、使える場所には限りがあります。 安全性の面では注意が必要です。スリや置き引きといった盗難のリスクが高く、多額の現金を持ち歩くことは非常に危険です。 現地通貨を両替する必要があり、両替所によっては為替手数料やレートに差が出るため、あらかじめ信頼できる両替手段を確保しておくことが重要です。 現金は誰でも所持でき、特別な手続きや審査は不要ですが、万が一のトラブル(盗難・紛失など)に対しては基本的に自己責任となります。 したがって、現金は「最低限必要な分だけ持ち歩く」という使い方が望ましいでしょう。

クレジットカードは、海外旅行で最も便利で信頼性の高い決済手段です。都市部ではほとんどのレストラン、ホテル、ショッピングモール、レンタカーサービスなどで利用でき、非常に高い利便性があります。 海外での支払い時には為替レートが自動で適用されるため、両替の手間が省けるのも魅力です。 カードによっては現地ATMで現金を引き出す「キャッシング機能」も利用でき、急な出費にも対応できます。 また、カード会社による不正利用補償などのセキュリティサービスも充実しており、安全性が高いのが特徴です。 さらに、クレジットカードは海外のホテルやレンタカーなどの予約時に「保証」として提示を求められるケースが多く、現地での信頼にもつながります。 ただし、クレジットカードを取得するには与信審査が必要で、基本的に18歳以上で一定の信用情報が必要です。 また、カード利用額には上限が設定されており、利用枠の管理も重要です。 カード会社によるサポートや日本語対応のカスタマーサービスもあり、トラブル発生時には迅速な対応を受けられる点でも安心です。 クレジットカードを利用する際には、いくつかの注意点もあります。国や店舗によっては、最低利用金額が定められていたり、支払額に数パーセントの手数料が上乗せされることがあります。 また、利用後には必ず明細書を確認し、不審な請求があった場合には速やかにカード会社へ申し立てを行う必要があります。 スキミングや伝票の改ざんといった被害も、以前ほどではないにせよゼロではありません。 カードを盗まれた場合や不正利用が発覚した場合には、速やかに発行会社に連絡し、利用停止の手続きを行いましょう。これにより、被害の拡大を防ぎ、補償を受けられる可能性が高まります。

デビットカードは、銀行口座と直接連動しており、利用と同時にその金額が口座から即時引き落とされる仕組みになっています。 クレジットカードと同様に、VISAやMastercardなどの国際ブランドが付いたデビットカードであれば、海外の店舗やATMでも使用可能です。 日常的な買い物や食事、現地通貨の引き出しにも対応でき、非常に便利な選択肢です。 即時決済であるため、使いすぎを防ぎやすく、残高管理もしやすいというメリットがあります。安全性の面では、利用金額が残高の範囲内に限られるため、不正利用時の被害額を抑えやすいという安心感もあります。 デビットカードは原則として審査不要で、銀行口座を持っていれば誰でも発行可能です。子ども名義の口座で作成し、旅行用に管理するケースもあります。 トラブル時には発行元の金融機関によるサポートが受けられますが、クレジットカードに比べて対応窓口や補償範囲が限られる場合もあるため、事前の確認が大切です。

海外旅行でよく使われる国際ブランド例

VISA

★ 特徴・対応地域

世界中で最も広く利用されている。小規模店舗でも対応していることが多い。

Mastercard

★ 特徴・対応地域

VISAに次ぐ普及率。特に欧州での強さがあり、VISAと並ぶ選択肢。

JCB

★ 特徴・対応地域

日本人向サービスが充実、海外の主要都市、ハワイやアジア主要都市で利用できるがその他地域ではやや弱め。

American Express

★ 特徴・対応地域

一部高級ホテルや空港ラウンジ等で優遇サービスあり。ただし使えない店もある。

安心のために準備しておきたいことチェックリスト

4-6)現地通貨の入手準備

海外旅行において、現地通貨をどのタイミングで、どの手段で手に入れるかは重要な準備の一つです。 特に子ども連れの旅行では、「なるべくスムーズに」「安全に」現金を確保できるよう事前の計画が不可欠です。 また、現地通貨を入手することは常に為替レートを気にしなければなりません。 日本国内で外貨を両替する方法としては、空港や銀行、または外貨宅配サービスなどがあります。空港では手軽に両替できますが、為替レートや手数料が割高になる傾向があるため、必要最低限の金額(移動やチップなど)だけを空港で確保するという方法が安心です。 より多くの現地通貨を必要とする場合は、現地到着後にATMでの引き出し(国際キャッシュカード・クレジットカードのキャッシング)を利用するのが、レートの面でも合理的です。 主要空港や街中にあるATMは、VISA・Mastercard・JCBなどの国際ブランド対応カードで現地通貨を引き出すことが可能です。 渡航前に為替レートを見ながら適した時期に現地通貨を入手しておきましょう。 但し、硬貨は事前に他国で入手できませんし、現地でのおつりでためるのが賢明かと思います。 また、チップなどで良く使われる奨学の紙幣も多く用意しておいた方が良いです。 現金は、大きな額の紙幣よりも奨学の紙幣の方が利用しやすです。

4-7)現地通信手段の準備

現地での通信手段の検討と確保

海外滞在中、 インターネットや電話回線をどう確保するかは、安全・快適な旅に直結します。 特に子どもと一緒の旅では、「いつでも連絡が取れること」「情報収集ができること」が安心につながるため、通信環境はしっかり整えておきたいものです。 現地では電話回線よりもLINE等の携帯アプリケーションで通話した方が通話コスト、安定度から見ても有利です。 また、携帯には、Gooleマップ、翻訳アプリなどのを事前にインストールする方が便利です。 渡航直前でも、ほぼ大丈夫なのですがレンタルルータなど一部直前だと在庫がなくばる場合があるので発注先に確認しておく方が賢明です。

現地での通信手段の選択肢

国際ローミング

日本の携帯電話会社のSIMカードをそのまま使う方法。

但し、携帯電話をSIMフリーにしておく必要があります。

設定不要で簡単ですが、通信料が高額になりやすいため、旅行中の短時間利用や緊急用に限定するのが安心です。

家族で同じ回線を使っている場合は、設定ミスによる高額請求に注意する必要があります。

現地SIMカード購入

渡航先でプリペイドSIMカードを購入し、SIMフリースマートフォンに挿して使う方法。

安価かつ安定した通信が可能で、滞在日数や通信量に応じて選べる点がメリットです。

空港やコンビニ、通信ショップなどで簡単に手に入りますが、日本語サポートがない場合が多いので、ある程度の設定スキルが必要です。

eSIM(電子SIM)活用

eSIM対応のスマートフォンでしか選択できないですが、最近ではeSIM対応のスマートフォンも普及しており、日本出発前にオンラインでeSIMを購入・インストールしておけば、到着後すぐに現地回線を使うことができます。

物理SIMの差し替えが不要で、特に旅慣れた人には便利な選択肢です。

モバイルWi-Fiルーター レンタル

家族全員で現有の携帯が複数台同時利用できるのが大きな特徴です。

ただし、一人で利用するにはコストが若干高く荷物が増える点や充電管理が必要です。

さらに、ルータが近くにないと通信ができなくなるというのが大きな欠点です。

遠くに離れてしまった家族との通信ができません。